近日,国产探花 地球深部物质研究团队联合德国科研人员在国际地学自然指数期刊《Journal of Geophysical Research: Solid Earth》发表题为 “Ultra-low-velocity disordered CaCO₃ may explain mid-lithospheric discontinuities” 的研究论文。该成果因创新性与科学价值突出,入选美国地球物理学会(AGU)旗下权威信息平台 EOS 杂志的 “Editors’ Highlights”(EOS 每年仅从 AGU 全系列期刊论文中遴选约 2% 予以重点报道,代表领域内主编认为最具影响力的研究成果)。

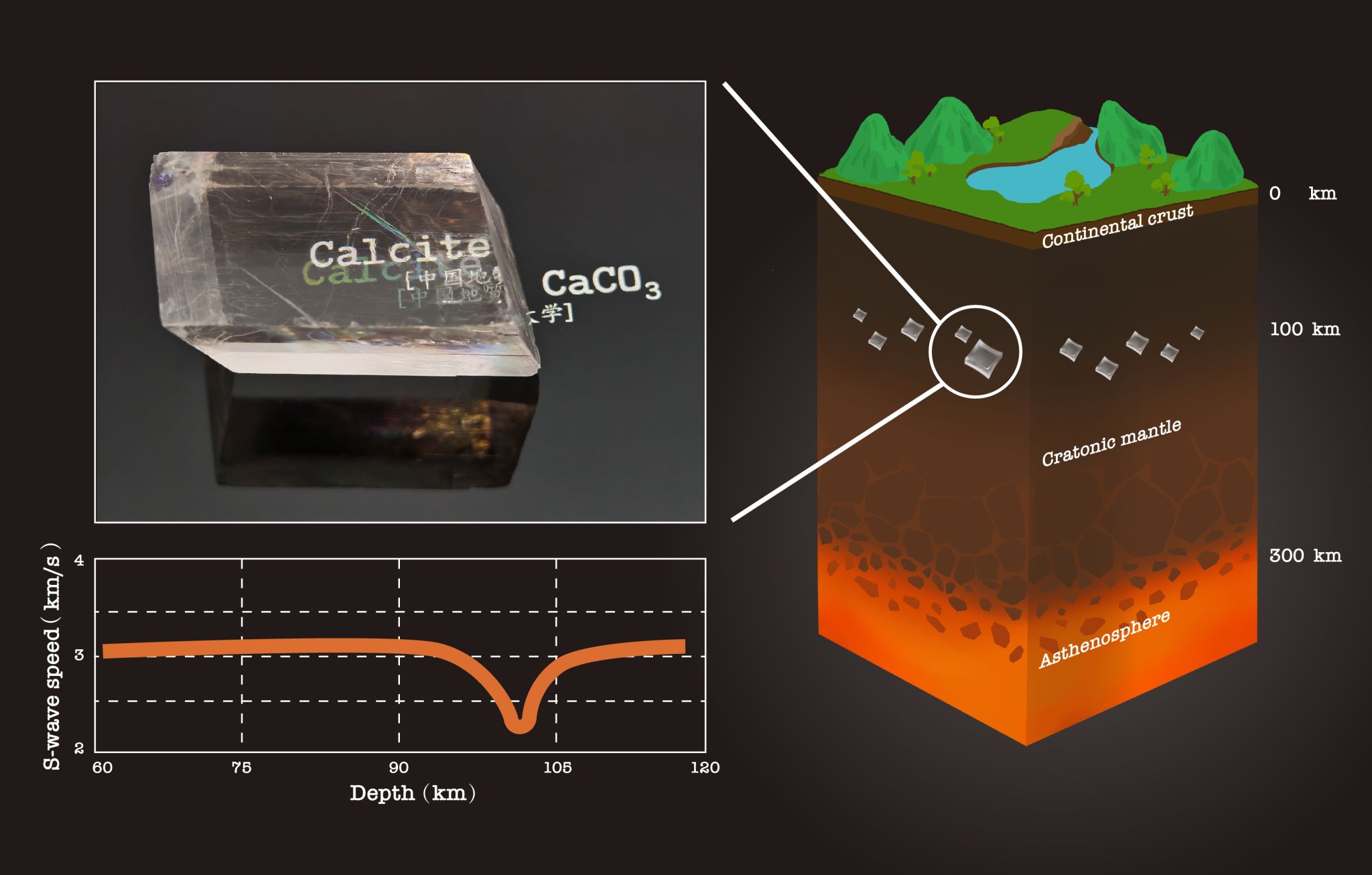

图1. 方解石(CaCO₃)晶体(左上)、其在克拉通岩石圈地幔中的剪切波速度变化特征(左下),以及方解石在克拉通岩石圈地幔中的潜在分布示意图(右)

克拉通是地球上最古老的大陆核心,其稳定存在已超数十亿年,记录了地球早期演化的关键信息。厘清克拉通岩石圈的结构与物质组成,是理解大陆起源、增生及改造过程的核心科学问题。地震学观测发现,全球多数克拉通的岩石圈内部普遍存在 “中岩石圈不连续面(Mid-Lithospheric Discontinuity, MLD)”:这一低速层通常位于 80–120 km 深度,表现为剪切波速度(Vₛ)在 15–30 km 的狭窄区间内下降 2%–7%。此前研究推测,碳可能以碳酸盐矿物(尤其是 CaCO₃)的形式大量储存于岩石圈地幔,但由于 CaCO₃在高温高压条件下相图复杂,其弹性性质(直接关联地震波速度)缺乏系统约束,导致 MLD 的物理成因长期存在争议。

为解决这一难题,地球深部物质研究团队张沛裕硕士生在导师袁亮教授和章军锋教授的联合指导下,采用基于密度泛函理论(DFT)的机器学习加速分子动力学(DeePMD)技术,突破了传统模拟的时空尺度限制,可在原子级别追踪高温高压下 CaCO₃的结构演化。

研究团队在典型 MLD 形成条件(3–5 GPa 压力、1300–1500 K 温度,对应 80–120 km 深度)下,观测到 CaCO₃的两项关键相变:

1. 取向无序化相变:Ca与C原子保持晶格有序排列,但 CO₃离子基团发生自由旋转,形成 “取向无序晶体”;

2. 三方-单斜结构相变:压力驱动下,CaCO₃从三方晶系(calcite-V)转变为单斜晶系的新相(命名为 calcite-Vc,空间群 P2₁/m)。

这两项相变与原位 X 射线衍射实验(Druzhbin et al., 2022)的结果高度一致,证实了模拟结果的可靠性。

模拟进一步揭示,上述相变过程伴随显著的弹性软化效应:CaCO₃的体模量(衡量物质抗压缩能力)降低约 15%,剪切模量(衡量物质抗剪切能力)降低约 45%,最终导致其剪切波速度低至~2.04 km/s。这一速度不仅低于橄榄石、辉石等主要地幔矿物,还低于蛇纹石、角闪石等含水矿物。

更关键的是,研究团队通过混合模型计算发现:仅需在岩石圈地幔中加入 2–10 vol%(体积分数)的该无序 CaCO₃相,即可造成剪切波速度下降 2%–7%,可以较好地匹配地震学观测到的 MLD 低速异常。此外,与易提高地幔电导率的含水矿物不同,无序 CaCO₃作为孤立相几乎不影响地幔电导率,可同时解释 MLD 的 “低地震波速” 与磁大地电流观测到的 “高电阻” 特征,解决了传统含水矿物假说的核心矛盾。

该研究不仅首次明确了无序 CaCO₃在 MLD 形成中的关键作用,还为理解地球深部碳循环提供了新视角:俯冲带搬运的碳酸盐可通过熔体迁移至克拉通岩石圈,在 MLD 深度因 “碳酸盐熔点平台”(2.5–3.0 GPa)固化为无序 CaCO₃,形成稳定的深部碳储库。这一过程既解释了克拉通地幔的碳富集特征,也为大陆岩石圈的长期稳定机制提供了新线索。

相关链接:

[1] 编辑亮点推荐(Editors' Highlights): //eos.org/editor-highlights/unexpected-carbonate-phase-revealed-by-advanced-simulations

[2] 论文原文: Zhang, P., Man, L., Yuan, L., Wu, X., & Zhang, J. (2025). Ultra‐Low‐Velocity Disordered CaCO 3 May Explain Mid‐Lithospheric Discontinuities. Journal of Geophysical Research: Solid Earth, 130(9), e2025JB031906. //doi.org/10.1029/2025JB031906